「もしかして私、受け口かも?」「受け口としゃくれって、何が違うの?」「私の受け口はどのレベル?どんな治し方があるの?」このようなお悩みや疑問はありませんか?受け口は、専門用語で「下顎前突(かがくぜんとつ)」といい、下の顎が上の顎より前に出ている状態を指します。見た目のコンプレックスだけでなく、うまく噛めなかったり、滑舌が悪くなったりと、機能的な問題を引き起こすことも少なくありません。原因は、骨格のバランスによるものから、舌の癖や口呼吸といった習慣まで様々です。本記事では、受け口の基礎知識から、症状に応じた治療法まで解説します。

目次

受け口とは?

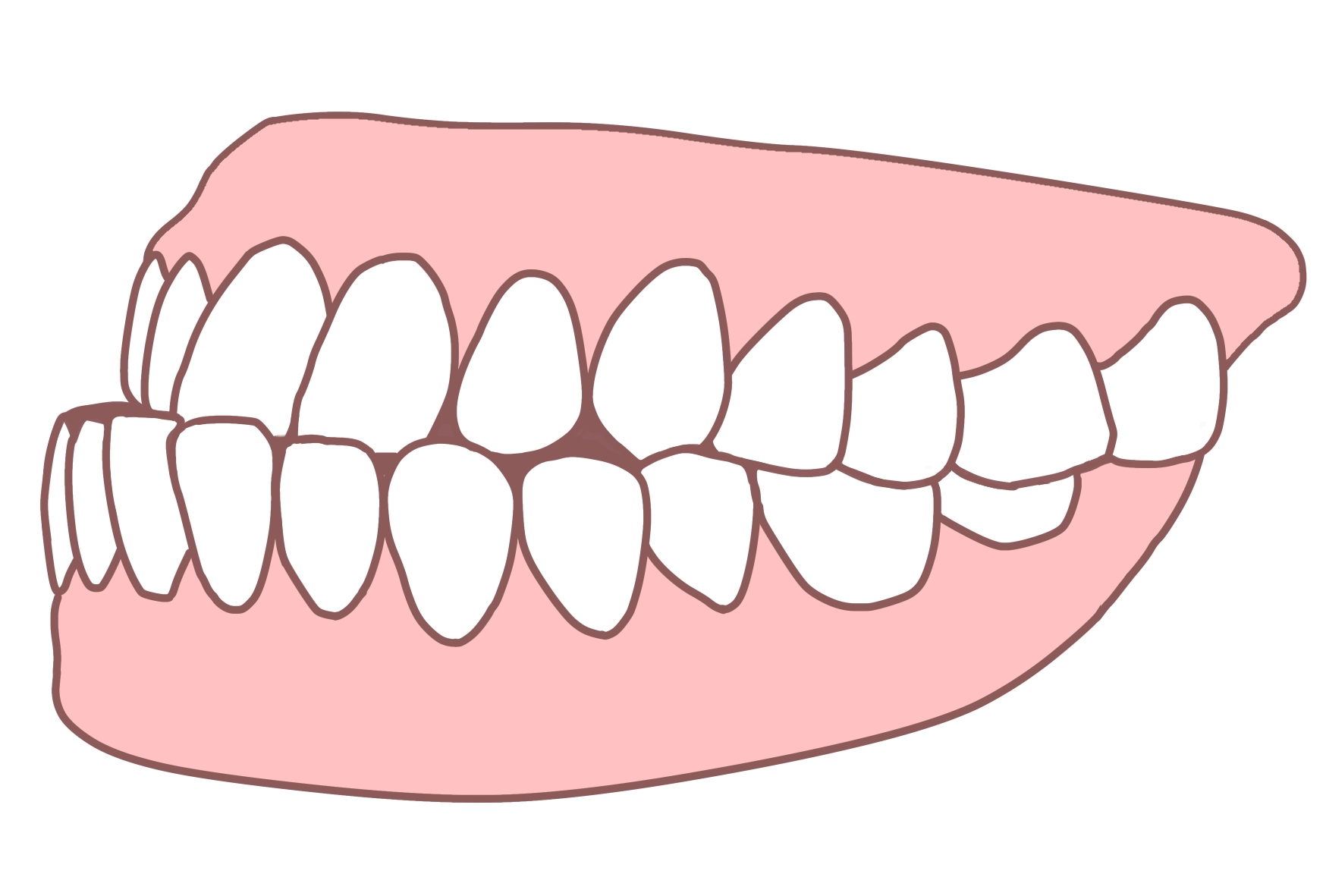

受け口とは、下の顎が上の顎よりも前に出ている状態を指します。専門用語では「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれ、噛み合わせが通常とは逆になっているのが特徴です。しかし、一言で受け口といっても、その原因によって大きく2つのタイプに分けられます。

1.歯並びが原因の「歯槽性(しそうせい)反対咬合」

顎の骨格に問題はなく、主に歯の傾きによって受け口になっているタイプです。例えば、下の前歯が前方へ、あるいは上の前歯が内側へ傾くことで反対の噛み合わせが生じます。幼少期の指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖などが原因となることもあります。

2.骨格が原因の「骨格性(こっかくせい)反対咬合」

上顎の成長が不十分であったり、下顎が過剰に成長したりといった、顎の骨格バランスのズレが原因となるタイプを指します。一般的に「しゃくれ」と呼ばれる状態は、この骨格性の受け口に該当することが多いです。歯並び自体は整っているにもかかわらず、顎の位置によって噛み合わせが反対になっているケースも見受けられます。受け口は正面から見ると顎がシャープで綺麗に見える場合もありますが、横から見ると下顎が前に出ていることが良くわかります。横顔の美しさの指標とされるEライン(鼻先と顎先を結んだ線)から口元が前に出てしまうため、気にされる方が少なくありません。

受け口になる原因

受け口の原因は、一つだけではありません。生まれ持った骨格が影響する「遺伝的要因」と、日々の生活習慣からくる「後天的要因」の二つに分けられます。

1.遺伝

骨格性反対咬合は、上顎の成長が不足したり、あるいは下顎が過剰に成長したりすることが原因です。顔つきが親子で似るように、歯並びや顎の骨格も遺伝的な影響を受けることがあります。骨格性反対咬合は骨格が原因なので、遺伝する可能性が高いです。顎が成長する時期に適切な治療を行うことで、骨格のバランスを整えやすくなります。そのため、5歳頃からご相談いただき、遅くとも10歳頃までに治療を開始することが理想的とされています。

2.悪習癖

以下のような日常の何気ない癖が、無意識のうちに受け口を助長しているケースも少なくありません。これらの癖は「口腔習癖(こうくうしゅうへき)」と呼ばれ、放置したまま矯正治療を行っても、治療後に歯並びが元に戻ってしまう「後戻り」の原因になることがあります。そのため、矯正治療と並行して、あるいは治療を始める前にこれらの癖に気づき、改善に取り組むことがとても大切です。

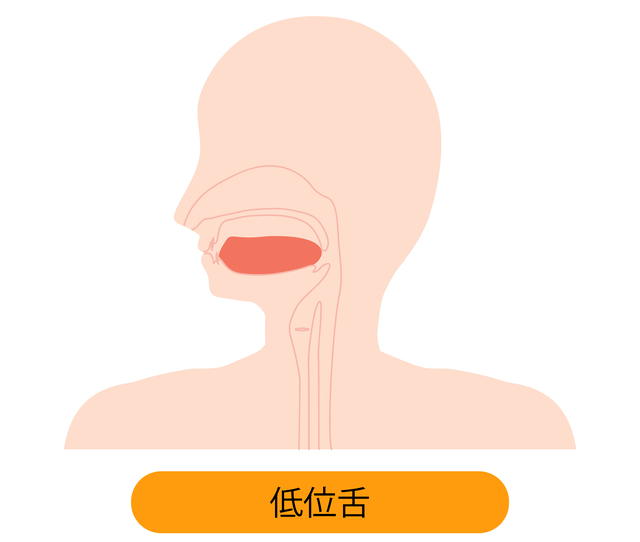

低位舌

リラックスしている時、舌の先は上の前歯の少し後ろにある「スポット」と呼ばれる位置にあり、舌全体が上顎に軽く触れているのが正常な状態です。これに対し、舌が本来の位置より下がり、下の前歯の裏側を押している状態を「低位舌(ていぜつ)」と呼びます。ツバやお食事を飲み込む際にも低位舌だと、下顎の前歯を押しつけて嚥下するので下の前歯が前方に傾いたり、下あごの過度な成長を促してしまったりすることがあります。

低位舌は、以下のトレーニングで改善を目指すことも可能です。

● ポッピング:舌全体を上顎に吸い付け、「ポンッ」と良い音を鳴らします。

● ガムトレーニング:キシリトールガムなどをよく噛んだ後、そのガムを舌の力だけで上顎全体に薄く広げます。

指しゃぶり・爪噛み

指しゃぶりや爪噛みは、小さなお子様によく見られる癖の一つです。多くの場合、5歳頃までに自然にやめられます。しかし、顎の骨がまだ柔らかいこの時期に指で前歯を押し続けると、歯並びや骨格の成長に影響を及ぼすことも。これらの癖は、お子様が心の落ち着きを得るための行動とも言われています。そのため、無理にやめさせようと強く叱るのではなく、タイミングを意識しながらやめさせる事が大切です。

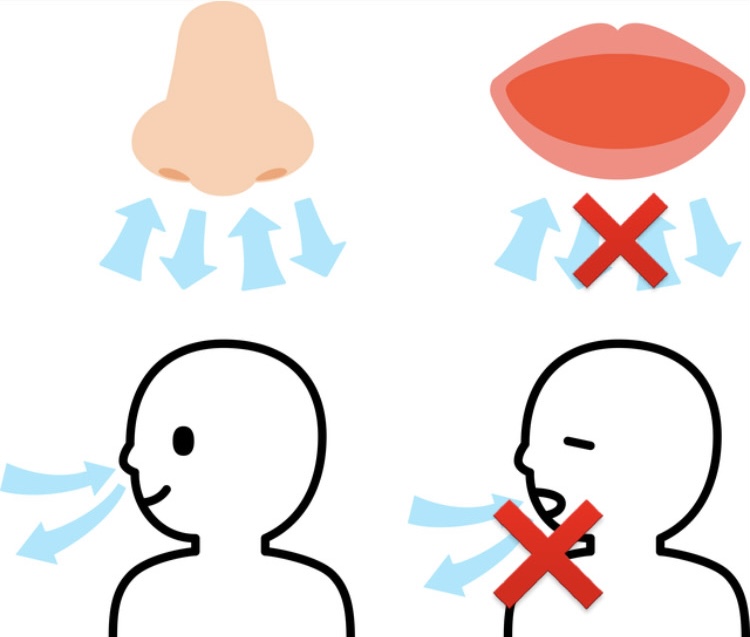

口呼吸

ふとした時に、お口が「ポカン」と開いたままになっていませんか。この口呼吸が癖になると、唇の周りの筋肉(口輪筋)が弱まってしまいます。本来、唇が外側から押さえる力と、舌が内側から支える力のバランスによって歯列が正しく並びます。しかし口呼吸の場合、外側からの圧力がかからないので下顎の前歯が前に突出しやすくなるのです。歯並び以外にも虫歯や歯周病、免疫力低下などのリスクが高まるので、鼻炎などで鼻呼吸できない場合を除き、鼻で呼吸するように意識をしましょう。

受け口が引き起こすさまざまな症状

受け口は、見た目に関する悩みが注目されがちですが、実は全身の健康にまで影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか。ここでは、受け口が引き起こす主な症状について見ていきましょう。

機能障害

正常な噛み合わせでは上の歯が下の歯を覆いますが、受け口ではこの関係が逆になります。そのため、前歯で食べ物をうまく噛み切れなかったり、奥歯でしっかりすり潰したりすることが難しくなる場合があります。無理な位置で噛み続けることは顎の関節に大きな負担をかけ、口を開けると音が鳴ったり痛みを感じたりする「顎関節症」の原因となることも少なくありません。さらに、噛み合わせのズレからくる顎周りの筋肉の過度な緊張が首や肩へも影響を及ぼし、頭痛や肩こりの腰痛など引き起こすことがあります。

発音障害

上下の前歯が咬み合わさっていないので、空気が歯の隙間から漏れてしまい滑舌が悪くなってしまいます。特に「サ行」や「タ行」、英語の「s」や「th」などの発音に影響が出やすく、スムーズに会話がしにくいでしょう。

虫歯や歯周疾患のリスク

受け口の方は、構造的に唇が閉じにくく、無意識のうちに口呼吸になっているケースが多いです。常に口呼吸を行っていると、口腔内が乾燥し唾液の分泌が悪くなることで細菌が繁殖し虫歯や歯周病になりやすい環境を作ってしまいます。このように、受け口は見た目の問題だけでなく、食事や会話といった日々の生活の質にも関わってきます。噛み合わせで気になる点やお悩みがあれば、治療することをおすすめします。

受け口を改善しないとどうなる?

受け口を改善せず放置すると、以下のようなデメリットが生じます。

受け口が顕著になる

顎骨の成長は上顎が10歳ごろには80%完成しており、下顎は思春期ごろが成長のピークで20歳には成長が完了します。この成長のタイミングの違いから、治療をしないままだと上下のあごのズレがさらに大きくなり、受け口がより目立ってしまうことが。思春期には見た目にコンプレックスを抱き、消極的になる場合もあります。

咀嚼機能が低下する

噛み合わせが逆になっているため、食べ物をうまく噛み切れず、丸呑みに近い状態になることも。その結果、胃腸に負担がかかり、消化不良の原因になりかねません。また、「しっかり噛む」という行為は、脳の血流を促す大切な役割も担っています。良く噛まないと脳に刺激が行かず記憶力や集中力の低下、表情筋の衰えなど健康や美容にも直結します。

発音障害になる

受け口の度合いによって発音障害のレベルも異なりますが、サ行や英語の発音が難しくなり、会話に大きく支障が出てしまいます。

滑舌を気にするあまり、話すことにストレスを感じ、人とのコミュニケーションが苦痛になってしまう方もいます。

顎関節症

顎がズレていることで顎の関節や筋肉に必要以上に負担をかけてしまうことがあります。顎関節症になりやすく、大きい口を開けれなくなり食事ができないほどに悪化することも。痛みを伴う場合や、頭痛・肩こり・腰痛など全身のバランスが乱れ様々な症状が出る可能性があります。受け口は、自然に治ることが極めて難しい症状です。年齢を重ねてからよりも、早い段階で治療を始める方が、心身の負担を抑えられる可能性があります。気になったら早めに歯科医師へ相談しましょう。

受け口の矯正方法

受け口の程度は3段階に分かれていて、状態によって治療方法が異なります。

1.軽度

あごの骨格に大きな問題はなく、主に歯の傾きによって噛み合わせが反対になっている状態です。あまり目立たない場合も多く、治療方法も歯を抜かずに歯列を正しい位置に移動させる施術で治ることが多いです。マウスピース矯正でも治療が可能なケースが多いので、難しく時間がかかるような治療ではありません。

2.中程度

中程度は骨格は問題なく、歯並びや咬み合わせが悪い反対咬合の状態です。この場合、歯を動かすスペースを確保するために、抜歯を伴う矯正治療が必要になることがあります。歯の移動距離が長いケースでは、ワイヤー矯正やワイヤー矯正とマウスピース型矯正の併用などが選択肢となります。

3.重度

重度は骨格のバランスが悪い状態です。子供の成長段階での治療の場合、顎の成長を促す矯正装置で受け口を改善できますが、大人の場合、成長がとまっているので外科的手術が必要になる可能性があります。手術は「セットバック」という施術で、下顎の左右前から4番目の歯を抜歯し、抜いてできたスペースを骨ごと後方に押し下げます。この手術は、大学病院などの専門機関と連携して行われるのが一般的です。

顎先が突出している場合、顎先の骨を切除する施術も行ってくれる医療機関もあるので、希望する時は歯科医師に相談し、施術前のカウンセリングで納得をしてから外科的手術を行いましょう。

まとめ

受け口は見た目だけでなく、身体のバランスも崩れるので日常生活に影響が出てきます。健康な身体作りには正しい噛み合わせがすごく重要で他でフォローできるものではありません。治療法は一つではなく、症状の度合いや原因に応じてマウスピースを用いた矯正から外科的なアプローチまで、様々な選択肢があります。大切なのは、ご自身の状態を正しく把握し、どのような改善方法があるのかを知ることです。なるべく早めに矯正治療を行い、受け口を改善して身体にかかる負担をできる限り軽減してほしいと思いますので、梅田キュア矯正歯科へお気軽にご相談ください。