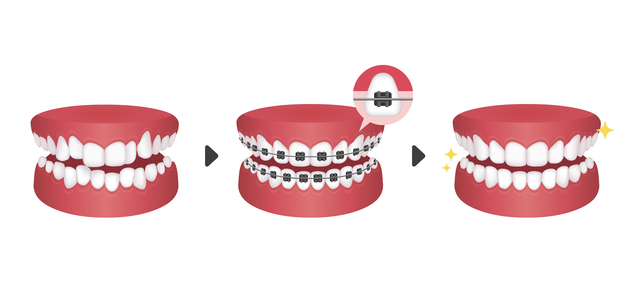

矯正治療は、見た目の改善だけでなく、かみ合わせや口元の印象も整える大切な医療です。ただし、同じ装置・同じ治療法であっても、歯が動くスピードや効果には個人差があります。「友達は1年で終わったのに、私はまだ…」というような声も少なくありません。ではなぜ、矯正の進み方に違いが出るのでしょうか?そこには、生まれつきの体質や生活習慣など、さまざまな要因が関係しています。この記事では、「歯が動きやすい人の特徴」を中心に、矯正の進行に影響を与えるポイントを解説します。これから治療を始める方、すでに治療中の方にとって、モチベーション維持にもつながる内容です。

目次

歯が動きやすい人の特徴とは?

矯正治療でスムーズに歯が動く人には、いくつかの共通点があります。

骨が柔らかく代謝が良い

歯は、顎の骨の中を少しずつ動かしていくため、骨の代謝(新陳代謝)が重要になります。若年層ほど骨の再生スピードが速く、柔軟性があるため歯が動きやすい傾向にあります。特に10〜20代は矯正に適した時期といわれる理由もここにあります。

歯周組織が健康

歯を支える歯ぐきや歯槽骨が健康であることも、スムーズな移動に欠かせません。歯周病や炎症があると、骨の吸収や損傷リスクが高まり、思うように歯が動かないことがあります。治療前の口腔内チェックは非常に重要です。

歯の根がまっすぐ

歯の根(歯根)の形が複雑だったり、極端に湾曲していたりすると、動かす際に時間がかかることがあります。歯根が比較的まっすぐな人は、理想的な軌道で移動しやすいため、治療期間も短く済む傾向があります。

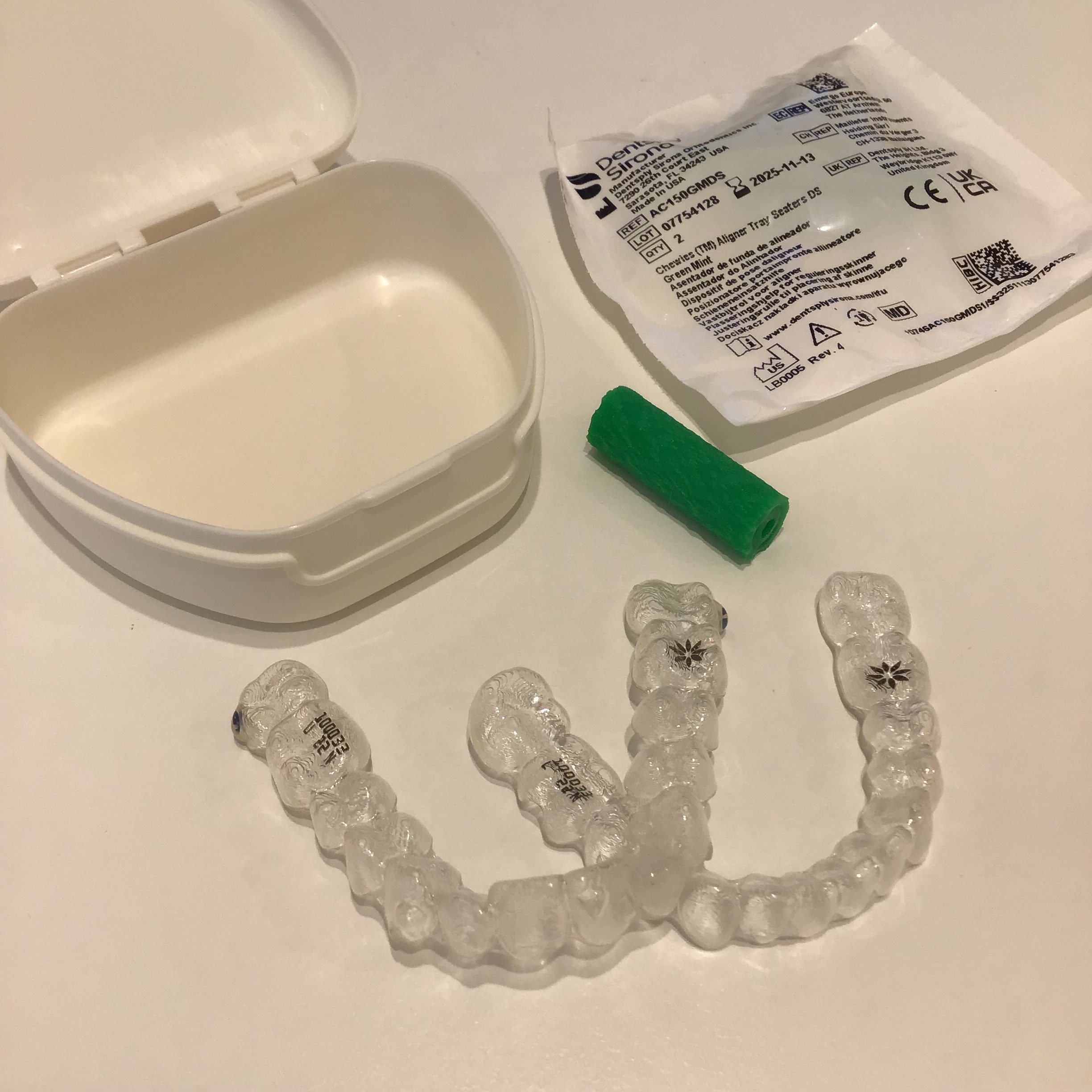

矯正装置の装着ルールを守れる

マウスピース型矯正では、1日20時間以上の装着が必要です。自己管理がしっかりできる人ほど治療が計画通り進みやすくなります。装置の使い方や生活習慣も「歯の動きやすさ」に直結します。

歯が動きにくいケースとその理由

矯正治療は多くのケースで効果的ですが、すべての人が同じスピード・同じ結果になるわけではありません。なかには、治療が計画よりゆっくり進んだり、想定より時間がかかるケースもあり

ます。以下のような特徴に当てはまると、歯の動きが鈍くなりやすい傾向があります。

骨が硬く、代謝が落ちている

歯が動くメカニズムには「骨のリモデリング(再構築)」が欠かせません。加齢によって骨の新陳代謝がゆるやかになると、このリモデリングに時間がかかり、歯の動き自体が遅くなることが

あります。特に30代以降になると、顎の骨が硬くなり始め、歯の移動に対する反応もゆっくりになる傾向があります。もちろん矯正ができないわけではありませんが、10〜20代と比べて計画や期間に調整が必要になる場合があります。

歯周病や慢性的な炎症がある

歯周病は、歯を支えている歯槽骨や歯ぐきの状態を悪化させます。矯正ではこの「支え」が重要になるため、土台が不安定だと矯正力がかけられなかったり、歯が計画通りに動かなかったりす

ることがあります。さらに、歯周病が進行している状態で矯正を行うと、歯のぐらつきが進んでしまい、最悪の場合には歯の寿命を縮めてしまうリスクもあります。このため、矯正治療を行う前には、必ず歯周病の検査と治療が必要です。歯ぐきの腫れ・出血がある場合には、まず歯周治療を優先します。

歯根が短い、または歯の根の形が複雑

歯の見えている部分(歯冠)だけでなく、骨の中に埋まっている歯の根(歯根)の状態も、歯の動きやすさに大きく関わります。歯根が極端に短い人は、歯を大きく動かすことが難しく、無理に力をかけるとさらに歯根が吸収されるリスクもあります。歯根が湾曲している、曲がっている、複雑な形をしている場合、移動方向によっては骨との干渉が大きくなり、治療が長引く可能性があります。こうした歯根の状態は、パノラマレントゲンやCT検査で事前に把握することができます。もし治療に影響がある場合には、最初から慎重な計画や限定的な移動範囲を考慮したプランが立てられます。動きにくいからといって治療できないわけではありません。先ほど説明したような特徴に当てはまる場合でも、治療が不可能というわけではありません。大切なのは、歯や骨の状態を正しく把握し、個々の状態に合わせた適切な治療計画を立てることです。むしろこうしたリスクがある場合は、経験豊富な矯正専門医に相談し、無理のない安全な治療を行うことが結果的に良い仕上がりにつながります。

矯正の進み方を左右するその他の要素

歯の動きには、体質や年齢以外にも以下のような要素が関係します。

・装置の種類(ワイヤー/マウスピースなど)

・治療の難易度や歯並びの状態

・喫煙・飲酒など生活習慣

・ホルモンバランスや持病(骨粗しょう症など)

矯正治療は一人ひとりの条件に合わせて行う必要があるため、「あの人と同じ装置を使っているから同じように進む」とは限りません。

歯がスムーズに動くためにできること

矯正治療は、歯科医師による技術と計画だけでなく、患者さん自身の協力が治療の結果を大きく左右します。日常のちょっとした意識の差が、歯の動きやすさ・治療期間・仕上がりの美しさに

まで影響を与えることも少なくありません。ここでは、歯がよりスムーズに動くためにできる具体的なポイントを紹介します。

口腔内を常に清潔に保つ(歯周病・炎症の予防)

矯正治療中は、装置の影響で歯磨きがしにくくなりがちです。プラーク(歯垢)が溜まりやすく、歯ぐきの炎症や歯周病を引き起こすリスクが高まります。歯周組織に炎症があると、矯正の力をうまくかけられず、歯の動きも不安定になってしまいます。

・毎日の丁寧なブラッシング(専用の歯ブラシやフロスを活用)

・定期的なプロによるクリーニング(3ヶ月に1回が目安)

・装置まわりの汚れを残さないよう意識する

以上の要素に注意してみましょう。

装置の使用ルールを守る(とくにマウスピース矯正)

マウスピース型矯正(インビザラインなど)では、1日20時間以上の装着が必須です。装着時間が不足すると、歯が予定通りの軌道をたどらなくなり、次のマウスピースが合わなくなることもあります。

・食事以外は常に装着する(飲み物は水以外NG)

・紛失や破損はすぐに報告

・指示されたタイミングで交換・調整を守る

以上のことをきちんと守りましょう。

ワイヤー矯正の場合も、ゴムの装着や食事制限を守ることで、治療がスムーズに進みやすくなります。

定期的な通院をきちんと守る

矯正治療では、一定の間隔で装置の調整や歯の動きのチェックが必要です。通院を忘れてしまったり、間が空きすぎたりすると、歯の移動が計画からズレてしまったり、逆戻りしてしまうリス

クがあります。特にマウスピース矯正の場合は、歯の動きが予想通りかを確認し、必要があれば追加のマウスピースを作成するタイミングでもあります。「治療は歯科医師に任せるもの」ではなく、「一緒に進めていくもの」という意識が、良い結果に直結します。

まとめ

矯正治療は、誰にとっても同じ方法・同じスピードで進むものではありません。歯の動きやすさには、年齢や骨の柔らかさ、歯ぐきの状態、歯根の形、さらには生活習慣や装置の使い方まで、

さまざまな要素が影響しています。「なかなか進まない気がする」「他の人より時間がかかっているかも」と不安になることがあっても、それは決して失敗ではなく、あなた自身のペースで治療が進んでいる証です。大切なのは、自分の状態を正しく知り、歯科医師と二人三脚で治療に取り組むこと。日々のケアや通院、装置の使い方を意識するだけでも、治療の成果に差が出てきます。理想の歯並びや笑顔に近づくために、焦らず、確実に、一歩ずつ前進していきましょう。あなたに合った方法で、無理なく続けられる矯正治療を選ぶことが、きれいな仕上がりと満足感につながります。

【梅田キュア矯正歯科の無料カウンセリング予約こちらをクリック!】